ここからメニューがあります

ここから本文

ここからテルミについてがあります

テルミについて

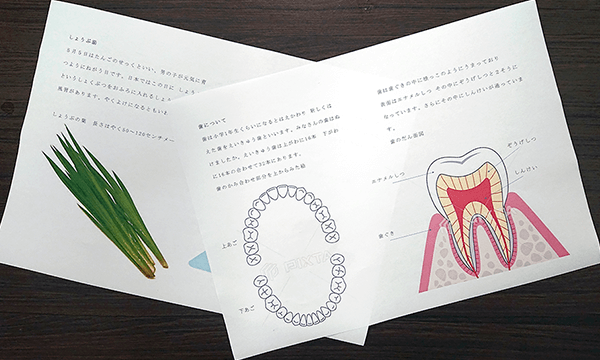

テルミは表紙に「手で見る学習絵本」とありますように、視覚障害児に、手で触って楽しんでもらう、世界で唯一の学習絵本です。視覚障害児の皆さんに、等しく読書の機会を体験し、本の面白さ、読書の楽しさを味わってもらいたいという願いから1983年に誕生しました。主な読者対象は、全盲から弱視、先天性から中途失明まで全ての視覚障害児、主に小学校中学年の子どもたちですが、インクルーシブ教育が叫ばれる現在、晴眼者と一緒に手に取って読んでもらいたいと考えます。テルミの内容は、迷路や生き物、乗り物、身の回りの生活習慣や日本の文化、世界の出来事、そして読み物など、子どもたちの関心がある、多彩なテーマを掲載しています。絵で表現されるのは「かたち」です。子どもたちが日ごろ触ることができないもの、たとえば雲や星、様々な生き物、さらには電車や車、宇宙船など乗り物の「かたち」を 触察してもらうことが目的です。絵とともに文章で構成され、絵と点字はUV樹脂インクという特殊なインクを印刷し、紫外線で硬化・定着させる方法で、しっかりと触察できます。文章は、墨字が上に、点字を下にした二段構成のため晴眼者と一緒に楽しむことができます。触って、読んで、学んで、楽しんでもらうために毎号毎号、工夫してお届けしています。

ここからテルミができるまでがあります

テルミができるまで

ここでは4月1日に発売された4・5月号を例にして、テルミがどのような過程でつくられているのかを紹介します。

1 企画会議

発売約4か月前の11月末に、絵本作家でテルミの編集長でもあるスギヤマカナヨさんを中心に視覚障害者団体の皆さん、編集スタッフとで発売時期に合わせたテーマや話題になっている企画などを出し、検討するプレ企画会議を行います。その後、予備も含めた企画のアイデア案を作成し、それをもとに本会議で最終的な企画を決定します。

プレ会議後のアイデア案

2 ラフの作成

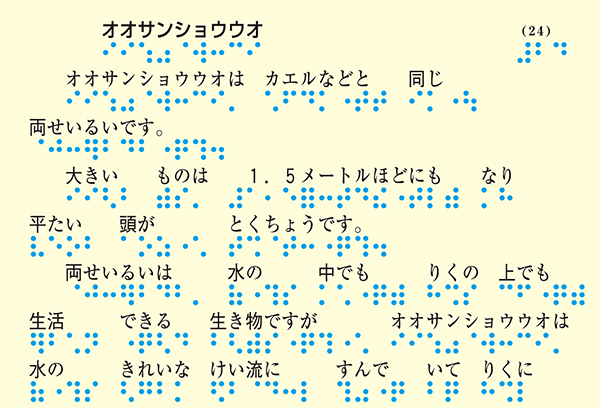

12月中旬に、出来上がり見本に沿ってスギヤマカナヨ編集長とデザイナーの安楽 豊さんが絵と文章の入ったラフを作成。編集スタッフと視覚障害者団体の皆さんが確認をします。文章は点字表記のルールに従って「分かち書き」という言葉の区切りを空白で表す作業もします。

3 原稿の入稿

②で作成した原稿を、文字を点訳する会社に渡すと2月上旬に初校がでます。ここで点字と墨字の上下二段の文章構成ができます。墨字を上に、点字を下にした二段構成にするのは、晴眼者と一緒に読む際、点字を上にすると触察のときに墨字が隠れてしまい、晴眼者が読めなくなることを防ぐためです。この二段構成にしていることがテルミの大きな特長です。その後、何回かの校正をして最終原稿を印刷所へ渡します。

二段構成の例

4 印刷と製本

3月上旬から印刷をします。描かれた点や線にUV樹脂インクをのせ、紫外線で硬化・定着させるという特殊な印刷技術を用います。その後、製本を経て発売のおよそ2週間前に完成。発売日に合わせて読者や図書館、書店の皆さまへと送本します。

絵と文・デザイナー紹介があります

絵と文・デザイナー紹介

編集長 スギヤマカナヨ

絵本作家。静岡県三島市生まれ。東京学芸大学初等科美術卒業後、ステーショナリーの会社へデザイナーとして就職。1990年よりフリーランスとなり、アート・スチューデント・リーグ・オブ・ニューヨークでエッチングを学ぶ。『ペンギンの本』(講談社)で講談社出版文化賞受賞。近著に『ようこそ!へんてこ小学校』(KADOKAWA)など。

主な作品

- 『ノーダリニッチ島 K.スギャーマ博士の動物図鑑』(絵本館)

- 『てがみはすてきなおくりもの』(講談社)

- 『ぼくのおべんとう』『わたしのおべんとう』(アリス館)

- 『ほんちゃん』(偕成社)

- 『おかあさんはおこりんぼうせいじん』(PHP研究所)

- 『どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん』(赤ちゃんとママ社)

- 『いわんこっちゃない』(少年写真新聞社)

- 『おまかせ!ヨーチェンジャー』(小学館)

デザイナー 安楽 豊

1964年、東京都豊島区生まれ。東京学芸大学初等科美術卒業。広告制作会社でグラフィックデザイナーとして勤務し、30歳の時にフリーランスになり、絵本や児童書、実用書などの出版分野のブックデザインを手掛けている。また、2006年より目白大学メディア学部メディア学科の教員として勤務している。

本文ここまで